“城隍”是人格化的中国城市守护者,最早是老百姓对于城墙与壕沟的朴素信仰,明代以后才被官方纳入体系。城隍庙从此成为官方祭祀系统中的一环,承载着地方治理与道德教化的重任。

上海城隍庙,当属现今全国最出名的城隍庙之一,是来沪旅客必游之地。曾做过上海城隍庙历史研究的复旦大学哲学系教授郁喆隽指出,上海城隍庙在当时是县级城隍庙,其地位不比苏州府与松江府,这与古时城隍庙与城市行政级别的对应安排有关。

他还研究过一度兴盛的“城隍庙三巡会”,并认为与上海给人的商业、经济、工业、中西交通等标签印象不同,上海有极丰富的本土信仰仪式,神圣和世俗非常紧密地结合于此,这在全世界的大都会中都是罕见的。三巡会折射出曾经上海城市管理中的政府部门角色,社会的自我组织和竞争,乃至信仰生活的经济和社会史维度等等,对城市的集体记忆至关重要。

上海城隍举行传统城隍华诞庆典活动©视觉中国

潜心道教研究的哲学博士祝逸雯谈道,“如今在上海城隍庙,许多长辈替远在太平洋彼岸的儿孙们祈福,地址都是用外语书写上去的,‘文化小传统’有着常人难以想象的活力。”她认为上海城隍庙不仅是宗教活动场所,更是上海城市发展与变迁的见证者。城隍信仰,以独特的方式与中国城市的世情生活深刻互动,展现了其作为公共空间的多元价值。

当城隍庙成为文旅与城市更新重地,当“城隍”与“道”不再作为普遍信仰,当年轻人突然又兴起“求神拜仙”,这背后有着怎样的社会与个体心态?

本期节目,如此城市从城隍庙看中国城市生活的神圣与世俗。

——本期嘉宾

09:20 城隍的诞生与体制化的宗教关系不大,是自发的民间信仰

13:42 城隍被制度化、体系化,关键节点在明朝洪武年间

23:28 清末民初,城隍庙与世俗工商业社会的互动加强

42:10 中西方游神文化、圣人体系对比

50:54 本土宗教文化潜移默化地影响我们的生活

55:55 “祛魅”、“佛系”:网络热词成为时代精神指示器

——有“县级城隍”“局级城隍”,中国社会统治是“阴阳表里”

如此城市:中国很多城市都有庙街。早期的文旅改造中,这些地方也首当其冲被改造成仿古建筑旅游街,售卖小吃和地方特产。上海城隍庙区域也有一种类似的感觉。作为上海人,你们对于城隍庙最初的记忆是怎样的?城隍是什么?

祝逸雯:作为“ 80 后”,对小时候的我来说,城隍庙就是吃喝玩乐的地方。那时城隍庙还没有完全作为宗教活动场所开放。对于它宗教的一面,我完全没有什么印象。1995年,城隍庙恢复开放的那一天,我买了票进去过的。

见神拜神,见佛拜佛,是上海的传统。直到研究道教之后,才把它看作宗教活动场所,去了解它的历史、文化、属性等。

上海城隍庙灯会©视觉中国

“城”是城墙,“隍”是水沟。当城墙和护城河人格化后,把对地方有贡献的人封为城隍,城隍神就诞生了。因此它和体制化宗教的关系都不大,是自然发生的民间信仰,逐步得到了官方的认可。上海城隍秦裕伯,是元末明初的上海本地人,洪武年间被封为城隍神。明朝建立后,朱元璋请他出山,他说:“我受过元朝的俸禄,再来做明朝的官不太合适。”而且当时他的母亲在病中,就婉拒了朱元璋。他去世之后,才把他封为上海的城隍。

但上海城隍庙第一个大殿里供奉的是金山神,霍光。金山靠海,受上海的地势条件所限,海水会倒灌进来,淹没农田,霍光是当地的保护神。明朝永乐年间,借了金山神的行宫作为秦裕伯的城隍庙,出于对霍光的尊重,依然把他保留在正殿。

秦裕伯©上海城隍庙

郁喆隽:如果大家对上海不熟悉,会误解城隍庙仅是宗教活动场所。现在开放的宗教活动场所是狭义的城隍庙,但广义的城隍庙覆盖了庙宇周边的豫园景区、九曲桥、湖心亭等区域。1980年代的城隍庙也没有现在这么强的商业氛围。打开地图,人民路一圈呈现出土豆状,也就是上海老城,原来讲“老城墙”可能就是指这一片。城隍庙所在区因庙而命名为“邑庙区”,也就是土豆形状里北面全部地区。我们无法确定是庙在先还是市在先。在江南市政史的研究中,很多观点认为“因庙兴市”。由于寺庙香火旺盛,带动人流量增长,久而久之形成商铺。好像我们这一代人跟庙的连接没有那么强烈,做研究之后反而激发起我的身份感和乡土情怀。

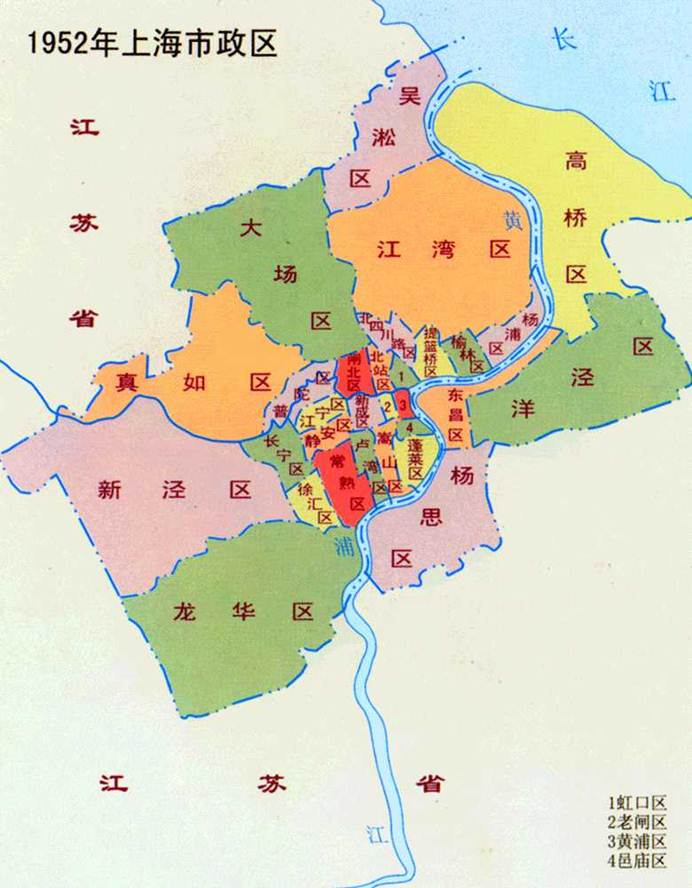

1952年上海市行政区划图

上海城隍,除了霍光和秦裕伯,还有(清朝将领)陈化成。一个庙里有三个城隍神在全国也是很少见的。

城隍信仰出于自然保卫的目的,有观点认为印度在城墙的角落里供奉城隍,发挥军事防御功能。城隍的形象是不是随着佛教传入中国,也有很多讨论。但城隍被制度化、体系化的关键节点是明朝洪武年间。洪武元年和洪武三年,朱元璋在国家祭祀制度改革中,把城隍的官员制度固定下来,与明代的官僚体系形成对应。

如此城市:城隍庙的一些对联体现出中国人对神圣与世俗的理解,如:“为善不昌,祖宗有余殃,殃尽必昌;作恶不灭,祖宗有余德,德尽必灭”,“做个好人心正身安魂梦稳,行些善事天知地鉴鬼神钦”,“刻薄成家难免子孙浪费,奸淫造孽焉能妻女清贞”,门口挂着一个算盘,写着“不由人算”。城隍管理范围极宽,而且与人们对城市保护神的理解不同,有极强的惩罚性。

©图源网络

祝逸雯:城隍与地方官是平级的,他们也会有“阴间”的升堂。有了官方的身份,所以有惩罚的作用。很早以前,城隍还有祈雨等涉及地方事务的功能。有很多公约立在城隍庙,因为它是地方公正的代表,作为公共空间去发挥功效。

郁喆隽:专业研究里有一个概念——“阴阳表里”。解放前的政权是皇权不下县,县官是中央权力的末梢。但江南市政里一个县管辖着几十万人,只有县令、师爷和几位小吏,管理难度很大。所谓“阴阳表里”,即相对于国家政府的行政机构外,还有一套“阴官”。神明与上海县令或知府互相配合,才能做好治理。这里也涉及更私人化的原因,人死后要去报庙,城隍给人生前的功过做结算,以此决定他死后的去向。因此城隍在伦理教化上发挥了很大作用。

——上海三巡会,神圣与世俗如何交织于城市

如此城市:想到上海,人们会想到许多世俗化的标签,包括商业、经济、交通、贸易等,上海城隍庙是怎么跟越来越世俗的工商业社会与城市生活互动的?

郁喆隽:清末民初,上海城隍庙在今天的黄浦区,更早叫邑庙区。明定制后,政府支出预算维修庙宇。其发展中最大的转折点是清王朝覆灭、民国建立。受到西方科学思潮的影响,城隍庙被视为封建迷信,因此政府取消了城隍庙的财政预算,使其进入严峻的转折期。上海乡绅、商人、工会纷纷出钱帮助修缮城隍。根据《申报》或上海档案馆的资料显示,城隍庙内很多公共的基础设施都由上海商团资助。虽然现在上海城隍庙隶属于上海市道教协会,但历史上有段时间是城市公共财产,就无可避免地与商人、商业产生联系。

历史上的城隍庙大殿影像©上海城隍庙公众号

祝逸雯:郁老师也讲到“因庙兴市”,城隍庙带动了周边商业的发展,地方士绅跟城隍庙的关系会更接近一些,他们也会回馈城隍庙。城隍庙当下的活动很注重与周边社区的连接,包括成立一些慈善基金会,组织大学生去慰问老年人,城隍和城市的联系就在这里体现出来。但随着城区改造,老城乡的居民已经搬空了,与周边居民的连接也成为了历史。

如此城市:近年来,“附近”一词盛行,城隍地区如城隍庙、豫园等地标构成的“附近”空间,曾是游神活动的舞台。这些活动承载着宗教意义,承担起社区团结和文化传承的责任。但随着时代变迁,形式和意义也在发生变化,娱乐和城市庆典属性增强。在日本和欧洲,类似活动仍然存在;中国一些古镇尝试复兴与融合传统游神活动,但多服务于旅游业,社群与社区自己的活动比较少。

五一期间的城隍庙©上海城隍庙公众号

郁喆隽:逢年过节祭拜城隍的一定是周边社区的居民,他们和城隍有许多情感乃至实际利益的联系。随着城市化发展,城市扩大和改造,老城区的人口结构发生变化。草根社区的分崩离析,使得社区性信仰在快速城市化、现代化过程中,受到了很大冲击。

上海,一个常被外界贴上商业化与世俗化标签的城市,却在其繁华的表象下隐藏着一种超越与神圣的力量。我曾经就此写过一本书《神明与市民》,是关于清末民初在上海持续进行的一项独特活动——“三巡会”。“三巡会”是每年在清明节、中元节和农历十月初一这三天举行的盛大出巡活动,以城隍爷及其夫人的出巡为核心。在出巡过程中,居民和商铺纷纷设供桌祈福。出巡路线在城内穿行,吸引了来自不同阶层的人们参与。

民国时期城隍出巡场景©上海城隍庙公众号

欧洲朋友告诉我,他们认为三巡会和天主教的游行(Procession)是可类比的。但是它们的神圣和世俗之间存在强烈的二元对立,显然没有三巡会这么“欢乐”。除了城隍庙,周边还有众多小庙,如火神庙、药王庙等,它们与现代社会功能无缝衔接,如火神庙演变成消防队驻地。庙宇中的戏曲表演,与古希腊戏剧的初衷相似,都是为了酬谢神明。如今,在上海的许多地区,请戏班子表演时,首排座位仍为空置,是留给神明观看的位置。

AI还原中世纪欧洲宗教剧游行©乌镇戏剧节

祝逸雯:我听陕西的神父说,当地人也会抬着圣母玛利亚的雕像进行巡游。有趣的是,在美国的某些地区,也有圣母玛利亚的巡游活动。据报道,这一传统是受到当地福建华人的影响。

郁喆隽:中国岭南潮汕地区的妈祖崇拜同样有趣。城隍是阴间的地方官,负责属地管理;而妈祖则是渔民航海的守护神。晚清时,官员们出海前会参拜妈祖庙以求平安。中国信仰中,皇权试图垄断信仰并给神祇定品级,但百姓的需求不断推动信仰发展,形成了一种中央与地方的权力博弈关系。

2024年2月19日,福州,长乐区厚福村举行传统游神民俗活动 ©视觉中国

考城隍©《聊斋志异图咏》

——中国人精神生活观察:祛魅还是复魅?

如此城市:虽说近代以来的受过教育的中国人多数是无神论者,但是本土宗教还是潜移默化地影响着我们的日常生活。在中国古典奇幻小说中,我们会看到强烈的修炼成神的欲望,而中国人的神圣跟世俗往往是混为一谈的,凡人与妖孽对神仙生活的向往,往往是青春永驻或者物质生活的优渥丰盈,说是天上人间也不为过,成仙是对世俗的极致迷恋。

郁喆隽:在青浦的田野调查中,有一个有趣的现象:老龄化且人口稀少的村庄里,每户小房子都插着国旗。问及原因,村民解释因村北在建高铁,担心工程惊扰土地神灵,影响村庄平安,故用国旗(红布)来驱邪除祟。我们没办法确定这种信仰是不是“道”,但确实跟印象里的宗教信仰大相径庭。以西方人类学的视野来看,道教存在大传统和小传统。所谓小传统,如戏剧、口传故事等,往往比大传统更稳定、鲜活。它们因实用性和有效性在民间广泛流传,为民众提供精神寄托。大传统与小传统有时分离,有时互动,共同构成了道教文化的多元现状。我们的田野研究更多地看到小传统,其鲜活、有生命力,展现出道教文化的历久弥新。

祝逸雯:“动土”的概念,其历史可追溯至道教形成之前,《论衡》即有记载。然而,道教在发展过程中,针对这些问题,逐渐形成了独特的、以“道”为核心的解决方式,即通过一系列道教仪式来寻求解决方法。道教在形成过程中,广泛吸纳了更早、且范围更广的哲学思想,从而构建其独特的道德观和宇宙观。在理论的基础上,道教发展出了众多实践方法,来解决现实生活中的实际问题。在当代社会,仍有许多人选择用这些方法解决问题。尽管在部分人眼中,“术”相较于“道”似乎显得较为基础或初级,但我认为,“术”是很多人接触并了解道教的起点。通过学习和实践这些“术”,他们逐渐深入,最终接触到更为核心的思想和观念。

在现实生活中,宗教组织也面临着如何自给自足的问题。一些组织可能通过上层路线,与宫廷贵族或富裕阶层建立联系,以获取他们的赞助。更多的宗教组织走基层路线,会选择通过为信众提供服务来获取收入,比如进行宗教仪式、提供宗教咨询等。这些服务是此类组织赖以生存的基础。从社会垂直分层的角度来看,宗教无疑是跨越多个阶层的广泛领域。

如此城市:如今互联网上流行“淡人”的说法,这可能就与“道”的状态接近,对于什么都淡淡的。虽然“祛魅”这类学术词汇今天逐渐变得生活化,而我们似乎看到年轻人的一种“复魅”,他们试图用“道”中的“术”的方式理解生活,如八字、算命,甚至星座、占卜等等。

大年初一,北京雍和宫举办一年一度的抢头香冲刺跑大赛,参赛选手高达7、8万© 凤凰生活报告

郁喆隽:从学术角度来看,"祛魅"一词源自马克思·韦伯,原指宗教改革中巫术成分的消退,特指圣餐中神圣性的丧失。然而,"祛魅"在当今社会的流行,已经远远超出了其原有的宗教含义,更多地被赋予了时代性解读。它象征着在科技高度发达、未来充满不确定性的时代,人们对于神圣性、超越性的质疑和消解。

圣餐(The Lord's Supper或Holy Communion),亦译"神交圣礼"。基督教的主要仪式之一,也是一种特殊的崇拜仪典。 ©《圣餐的胜利》

从专业研究的角度来看,“祛魅”、"淡人"等网络热词的流行,是集体时代精神的指示器,不仅记录了社会变迁的轨迹,更揭示了人们内心深处的焦虑与不安。它们的社交属性使得人们在使用时容易产生共鸣,但同时它也像通配符,容易让我们忽略词语背后真正的问题。

一种理解源自尼采等思想家,他们提出“背后世界论者”的概念,即尽管科学揭示了世界的规律性,但人仍倾向于追求超越科学解释、富有魅力的未知。人们渴望世界充满意义,而非仅由概率和随机性构成。这种神圣与魅力,是人性深层的追求。另一种解释则强调时代性和语境性,如“佛系”和“淡人”等词汇的流行,反映了特定时期的文化现象和集体心态。

马克斯·韦伯说,“人是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。”当不安定感增强时,人们要建立起自己的意义体系。而且算命、星盘等有很强的社交属性,满足了大家对于陪伴和寻找同类的刚需。

——制作团队

澎湃新闻·研究所·试说新语工作室